寒食节,亦称“禁烟节”“冷节”“百五节”,是中国历史上一个独具特色的传统节日。起初节日日期及时长都不定,后来逐渐固定在冬至后105天或106天,即清明节前一二日。通常将清明节前一天,称为“寒食节”。

寒食节前后绵延两千余年,起源主要有“禁火说”“改火说”“子推说”这三种。寒食节可以追溯到上古时期,到春秋时期,寒食与介子推产生关联。唐代统治者重视寒食节,使之成为了“国家法定节假日”,除了休假,宫廷内还会举行寒食内宴。宋朝沿袭唐朝寒食禁火风俗,将寒食节视为与冬至、元旦并重的“三大节”之一。元代寒食节的节日内涵逐渐淡化,取而代之的是更为娱乐化的节日娱乐主题活动。在清代,寒食节被清明节取代,节俗也多被吸纳为清明节的活动内容,如寒食的标志性节俗吃冷食等。时至今日,寒食节已被很多人淡忘。

寒食节最初只禁烟火,吃冷食,在后世的发展中逐渐增加了祭扫、踏青、秋千、蹴鞠、咏诗、净肠等风俗。寒食文化以忠孝为核心的内涵以及由忠孝延伸而来的诚信,是中华民族传统道德的核心,民族根祖文化的基础。从艺术价值层面看,寒食节为传统诗词文化提供了许多重要史料;从历史价值层面看,它承载了中国传统的忠孝文化,对于文化的传承和发展也有着重要的意义;从文化价值的层面看,寒食节浓厚的传统文化氛围增强了民族的凝聚力和认同感。2011年5月,清明节(介休寒食清明习俗)被列为第三批国家级非物质文化遗产扩展项目。

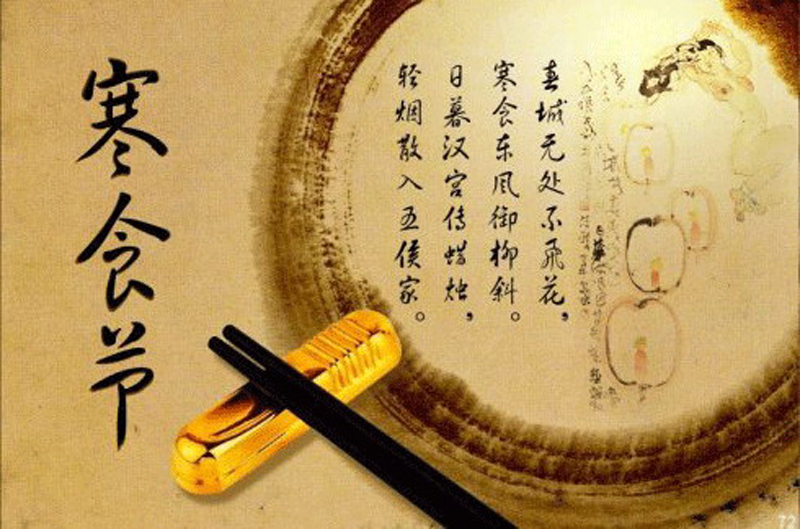

寒食

(唐)韩翃

春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。

节日名称

《辞海》“寒食节”释义:春秋时,介子推历经磨难辅佐晋公子重耳复国后,隐居介休绵山。重耳烧山逼他出来,子推母子隐迹焚身。晋文公为悼念他,下令在子推忌日(后为冬至后一百五日)禁火寒食,形成寒食节。 寒食节,由于寒食节最早是在冬至之后第105天,所以又称“百五节”,此外,寒食节亦称“禁烟节”“冷节”等。南北朝时期宗懔的《荆楚岁时记》中有明确记载:“去冬节一百五日,即有疾风甚雨,谓之寒食……据历合在清明前二日,亦有去冬至一百六日者。”辽宁《兴城县志》(1927)载:“(清明)前三日家家多备饼饵食之,盖取寒食禁烟之遗义,故曰‘寒食节’,亦曰‘禁烟节’。浙江《杭县志稿》,“寒食节,俗以清明前五日为‘头寒食’,三日为‘二寒食’,一日为‘正寒食’。

节日价值

传说

介子推是晋国时期的一位贤臣,曾侍奉公子重耳,即后来的晋文公。晋献公之子重耳因国内动乱而流亡国外,介子推不畏艰难,伴随其左右。在流亡期间,介子推曾割下自己的腿肉熬汤给重耳食用。重耳回国即位后,初期尚记得介子推的忠诚,但随着时间推移逐渐淡忘。介子推因此感到失望,与年迈的母亲隐居山中。晋文公后来意识到自己忘记了奖赏介子推,亲自前往山中寻找。由于不见介子推的踪迹,他推测介子推作为孝子,在山中见到火势会带着母亲出来,于是下令放火烧山。然而,介子推并未出现。火势熄灭后,人们发现介子推与其母亲相拥而亡。此事传开后,介子推受到人们的尊敬和怀念。人们在他被烧死的日子,即每年清明节前一天,举行纪念活动。由于介子推是被火烧死的,人们在这一天不生火,只吃冷食,因此这一天被称为“寒食节”。

民俗

寒食节是春秋时晋文公为纪念介子推而设的节日,距今已有2640年的历史。历经各朝代延续至今,从未间断。虽经东汉周举、东汉末年曹操、后赵石勒、北魏孝文帝等多次禁断,却屡禁屡兴,寒食习俗蔓延全国,深入民心。唐玄宗顺应民意,颁诏将寒食节拜扫展墓编入《开元礼》中,并定为全国法定长假,丰富多样的寒食活动,充实了社会生活,增进了社会人际和谐关系,对缓解社会矛盾,推动社会不断前进起了重要作用。寒食节蕴含的介子推忧国忧民、忠君爱国、清明廉洁的政治抱负和“功不言禄”、功成身退的奉献精神,是古代社会伦理准则,是社会安定、民族团结的纽带,至今仍有重要的现实意义。

寒食文化以忠孝为核心的内涵以及由忠孝延伸而来的诚信,是介子精神的精髓,是中华民族传统道德的核心,民族根祖文化的基础,也是维系民族、家庭团结的道德力量。当今,更是聚民心,凝国魂,实现祖国和平统一,构建和谐社会的重要活动方式和精神理念。介子推所追求的政治清明,是千百年来广大人民群众的一致愿望,对于当代进行民主政治建设具有深远的现实意义。

此外,从唐代宫中寒食节放假七日踏青春游,演变为今天的“旅游黄金周”;由寒食禁火,演变为今天的护林防火;由寒食插柳,演变为今天的全民植树造林;由蹴鞠,演变为今天风靡全球的足球运动,意义可谓深远,不可低估。同时,寒食节2640年的演变,是对中国古代社会多个阶层意识形态的反映,是当代研究中国古代社会学的重要线索之一。

文化

历史上,寒食节活动由纪念介子推禁烟寒食为主,逐步演变为以拜扫祭祖为主,其中蕴含的忠孝廉洁的理念,完全符合中国古代国家需要忠诚,家庭需要孝道的传统道德核心,成为家庭和谐、社会稳定的重要载体。发展到现代,寒食节已成为缅怀革命先烈,教育青少年重要形式。同时,每逢寒食节,港澳台同胞和海外华人回乡扫墓祭祖,成为传承中华民族根祖文化,体现民族认同感和凝聚力的重要节日。古代先民,对寒食节禁烟冷食的执着,表达了对千古先贤介子推忠贞不渝的怀念之情。寒食食品和饮料达数十种,多数寓意深刻。如:祭食蛇盘兔,介休俗有“蛇盘兔,必定富”之说,有企盼国富民强之意;祭食面燕,介休方言为教育后人“念念”不忘介公高风亮节。寒食节插柳,意为追求政治清明。

在元杂剧及近代京剧、晋剧、现代晋剧、明代小说都有许多介子推暨寒食节的专门曲目和章回。从东汉以来,关于介子推的传说、故事及碑刻也成为研究三晋民间文学和金石艺术的重要史料。

艺术

寒食节,在其发展过程中,产生了许多文学作品:《左传·僖公二十四年》“介子推不言禄”,被《史记》和《资治通鉴》等历史名著反复引用,清代被收入古文启蒙读本《古文观止》,《中国散文鉴赏》第一篇就是“介子推不言禄”,成为中国古文的经典作品之一。在历代诗词作品中,题咏寒食节的诗词从战国屈原、西晋孙楚到现代从未间断,仅全唐诗就有近三百首,宋代诗词及元曲也有一百余首,涉及唐玄宗、张说等历史名人,杜甫、白居易及唐宋八大家等各个流派的代表人物,成为研究中国诗词发展史的重要资料。

节日内涵

寒食文化以忠孝为核心的内涵以及由忠孝延伸而来的诚信,是介子精神的精髓,是中华民族传统道德的核心,民族根祖文化的基础,也是维系民族、家庭团结的道德力量。

寒食节蕴含了介子推忧国忧民的爱国情操、志在清明的政治理想、功不言禄的奉献精神、隐不违亲的孝道品德、唯诚唯信的人生准则,这是古代社会伦理,是社会安定、民族团结的纽带,至今仍有重要的现实意义。

以节日为媒,以民俗为介,人们在此时踏青赏花、扫墓祭祖,感怀先人之恩,亦思国家之强盛,崇尚正义、奉行正道,早已融入炎黄子孙的血液中。两千年来,寒食清明习俗弘扬了中华民族的忠孝慈悌文化,保护了珍贵的文化遗产,凝聚了深厚的民族精神,将中华传统文明渗透到社会生活的方方面面。

节日影响

在古代朝鲜,寒食这天除了祭扫之外,还有多样的活动,迈入现代文明社会后,却只剩扫墓祭祖这一项。寒食之日,民众会到各地墓园追思、清扫,还会给旧坟植上新的草皮,称为“改莎草”。越南是世界上少数几个与中国一样使用农历的国家之一。在越南,许多地方则将“寒食”“清明”的概念混用,并将两个节日统一定为农历三月初三。据《安南风俗册》记载:“三月初三日为寒食节”。 据文献记载,韩国人过寒食节起步也很早,现在仍然保留在寒食节进行春祭的传统。

节日传承

传承保护

春秋时期,晋文公在翼城的绵山顶上盖了庙,塑造了介子推和他母亲的像。年年寒食节这天,也带上了凉饭凉菜,到庙里祭奠。绵山,亦名介山,是寒食清明文化的发源地。2008年,介休被中国民协命名为“中国寒食清明文化之乡”。同年4月,举办了“我们的节日·中国传统节日论坛暨介休绵山首届中国清明(寒食)文化节。2023年4月4日,第十六届绵山寒食清明文化节活动在绵山风景区举行。

非遗项目

2011年,寒食节的传说被列为县级第三批非物质文化遗产保护项目名录,属民间文学类。 同年5月,清明节(介休寒食清明习俗)被列为第三批国家级非物质文化遗产扩展项目。

暂无评论